我校毕业生面向全国就业,实行“市场导向、政府调控、学校推荐、学生与用人单位双向选择”的就业制度。海大毕业生是具有德智体美全面发展、民族精神和社会责任感、国际视野和合作竞争意识、科学精神和人文素养、创新精神和实践能力的高素质人才,很受用人单位欢迎,一直成为社会需求的“热门”,就业率始终处于全国高校的前列。大批才俊在沐浴了海大的教泽之后,成为国家和社会的栋梁:

● 共和国元帅—罗荣桓;

● 国家海洋局原局长—王曙光,孙志辉;

● 中国海洋药物工程的奠基人、中国工程院院士—管华诗;

● 水产养殖专家、中国工程院院士—麦康森;

● 水处理专家、中国工程院院士—高从堦;

● 海洋生物学家、中国工程院院士—张福绥;

● 水产养殖专家、中国工程院院士—赵法箴;

● 海洋鱼类养殖专家、中国工程院院士—雷霁霖;

● 物理海洋学家、中国科学院院士—胡敦欣;

● 中国第一个登上南极的科学家—董兆乾;

● 中国第一个徒步考察南极的科学家—蒋家伦;

● 中国第一个南、北极都登上的科学家—赵进平;

● 我国第一次赴南极考察的75位科学家中有52%是我校毕业生;

● 在全国19名海洋领域国家杰出青年基金获得者中,海大校友13人,占68.4%;

● 13名水产领域国家杰出青年基金获得者中,海大校友6人,占46.2%;

● 在“神舟6号”发射现场,有42位海大学子为实现中华民族的飞天梦想而日夜忙碌;

神秘的南北极,浩瀚的海洋,国内国外,各行各业,到处都有海大人奋斗的足迹……

目前,学校已与国家海洋局、中石油、中海油、海尔、海信、华为、朗讯等500多家用人单位建立了密切的毕业生供需合作关系,除部分毕业生考研或出国深造外,大多数毕业生能够到国家重点单位、政府机关、高校及科研机构、大型企业集团、高新技术行业就业。另据调查,70%以上的毕业生在各大主要城市及沿海开放城市就业。

2007年—2012年毕业生就业整体情况比较表

项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |

| 毕业生人数 | 3694 | 3621 | 3087 | 2929 | 2743 | 2629 |

| 录取研究生人数 | 1097 | 1149 | 973 | 818 | 801 | 694 |

| 申请出国人数 | 251 | 143 | 97 | 96 | 58 | 48 |

| 参加就业人数 | 2043 | 2014 | 1767 | 1764 | 1707 | 1640 |

| 需求信息 | 21039 | 22128 | 22812 | 21269 | 23890 | 23112 |

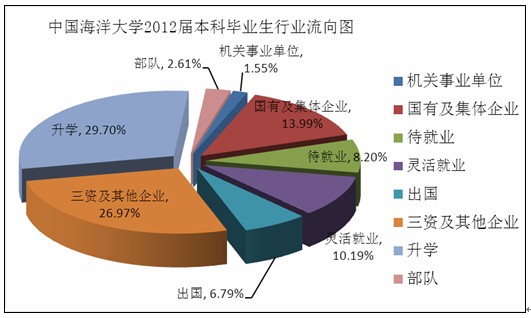

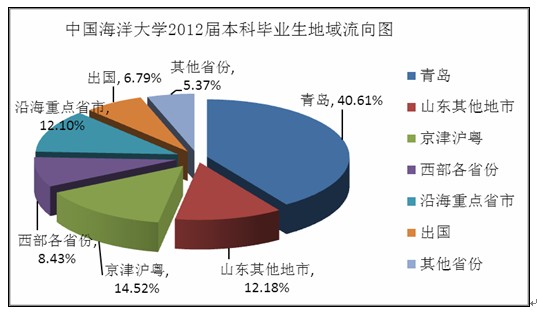

2012年毕业生流向:

1. 从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占1.55%,到国有及集体企业的占13.99%,到部队的占2.61%,到三资和其他企业的占比26.97%,考取研究生的占29.70%。

2. 从毕业生就业的地区流向上看,学校毕业生较去年留在山东省内的人数减少了10.35%,占学校本科毕业生的52.79%(其中青岛占总数的40.61%),既体现了我校毕业生就业渠道进一步拓宽,也说明了我校毕业生敬业竞争力有较明显的提高。到北京、上海、广东和天津的毕业生占14.52%,到西部各省就业的占8.43%。

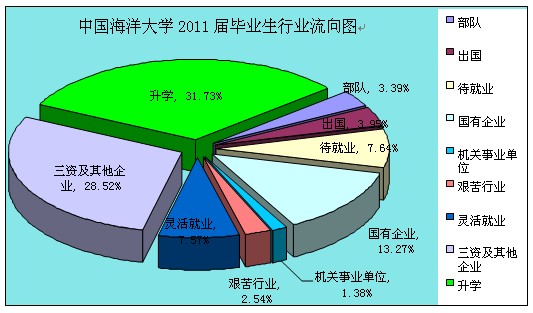

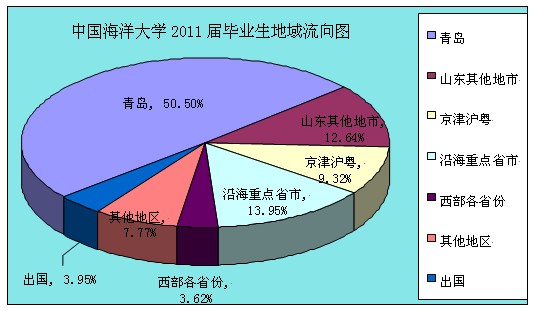

2011年毕业生流向:

1. 从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占1.38%,到国有企业的占13.27%,到部队的占3.39%,到三资和其他企业的占比28.52%,考取研究生的占31.73%。

2. 从毕业生就业的地区流向上看,学校今年毕业生大多数留在了山东省,占学校本科毕业生的63.14%(其中青岛占总数的50.50%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占9.32%,到西部各省就业的占3.62%。

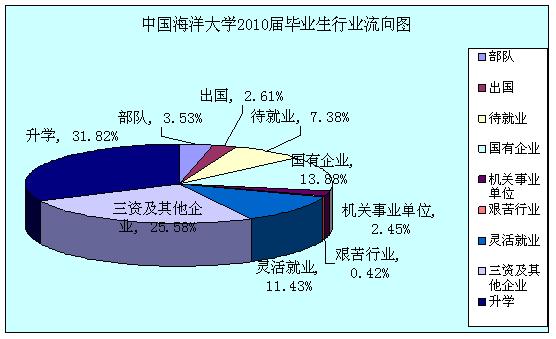

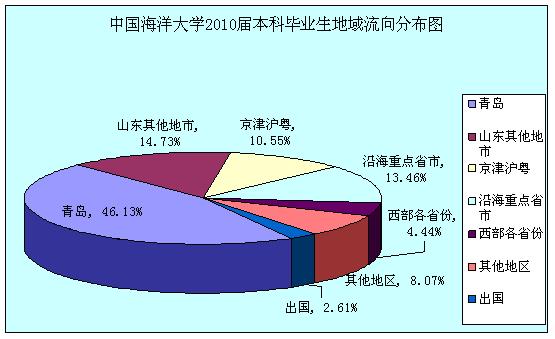

2010年毕业生流向:

1. 从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占2.45%,到国有企业的占13.88%,到三资和其他企业单位的占25.58%,到部队的占3.53%,考取研究生的占31.82%。

2.从毕业生就业的地区流向上看,学校今年毕业生大多数留在了山东省,占学校本科毕业生的60.86%(其中青岛占总数的46.13%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占10.55%,到西部各省就业的占4.44%。

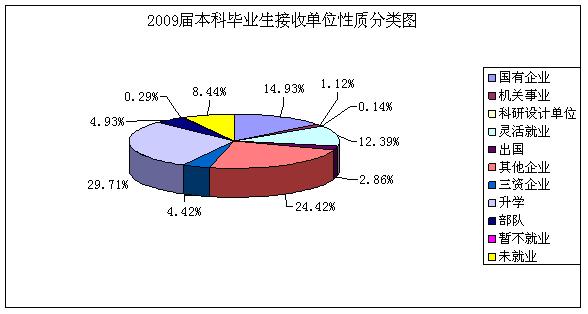

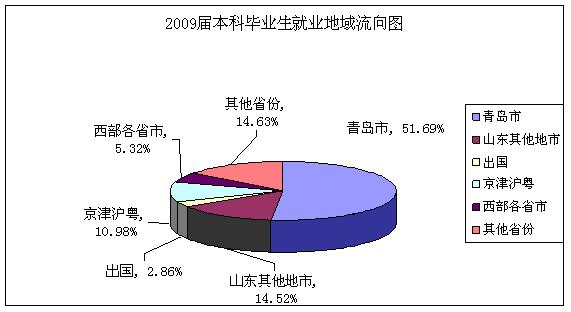

2009年毕业生流向:

1. 从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占1.12%,到科研设计单位的占0.14%,到国有企业的占14.93%,到部队的占4.93%,考取研究生的占29.71%。

2. 从毕业生就业的地区流向上看,学校今年毕业生大多数留在了山东省,占学校本科毕业生的66.21%(其中青岛占总数的51.69%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占10.98%,到西部各省就业的占5.32%。

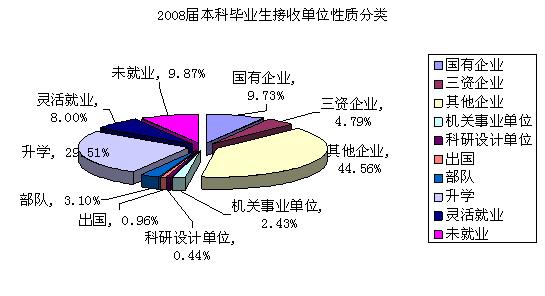

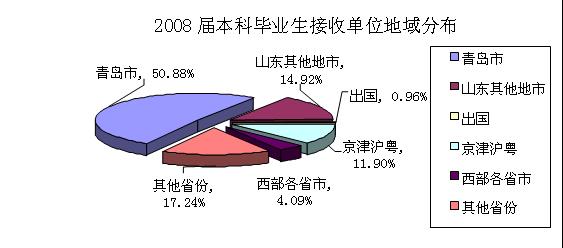

2008年毕业生流向

1、从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占2.43%,到科研设计单位的占0.44%,到国有企业的占9.73%,到部队的占3.1%,考取研究生的占29.51%。

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校今年毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的68.12%(其中青岛占总数的50.88%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占11.9%,到西部各省就业的占4.09%。

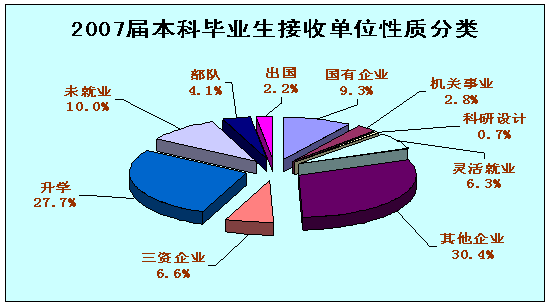

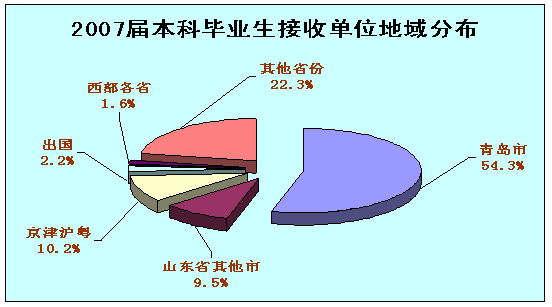

2007年毕业生流向

1、从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占2.8%,到科研设计单位的占0.7%,到国有企业的占9.3%,到部队的占4.1%,考取研究生的占27.7%。

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校今年毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的63.8%(其中青岛占总数的54.3%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占10.2%,到西部各省就业的占1.6%。

2006年毕业生流向

1、从毕业生就业的单位性质上看, 到研究机构的占0.59%,录取为研究生的占26.74%,到企事业单位的60.78%,到高校的占0.94%,到政府机关的占2.37%,,出国的占1.97%。

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校今年毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的69.9%(其中青岛占总数的51.5%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占12.5%,到西部各省就业的占3.6%。

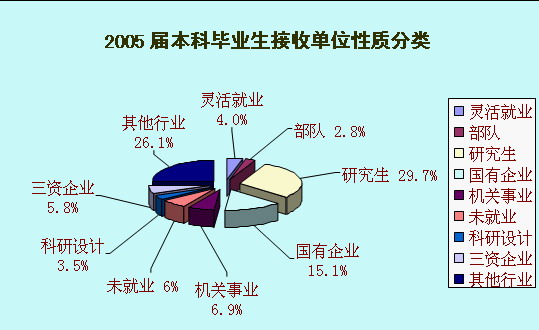

2005年毕业生流向

1、从毕业生就业的单位性质上看,到机关事业单位的占6.9%,到科研设计单位的占3.5%,到国有企业的占15.1%,到部队的占2.8%,录取为研究生的占29.7%。流向图如下:

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校2005届毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的73.8%(其中青岛占总数的62.5%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占13.8%,到西部各省就业的占2.4%。

2004年毕业生流向

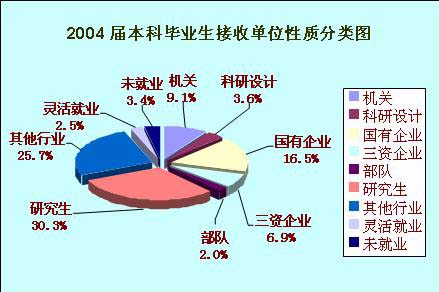

1、从毕业生就业的单位性质上看,到国家机关的占9.1%,到科研单位的占3.6%,到国有企业的占16.5%,到部队的占2.0%,录取为研究生的占30.3%。流向图如下:

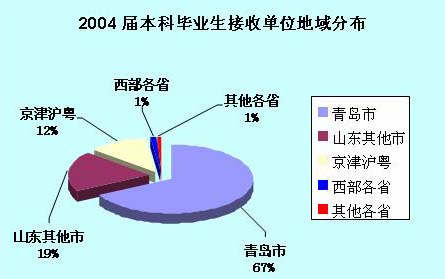

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校2004年毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的76%(其中青岛占总数的67%),到北京、上海、广东和天津的毕业生占12%,到西部各省就业的占1%。

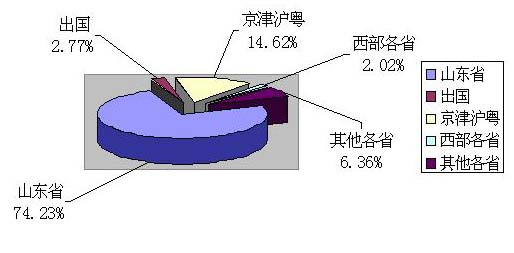

2003年毕业生流向

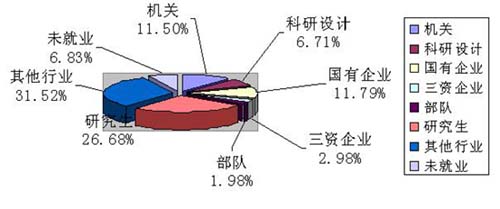

1、从毕业生就业的单位性质上看,到国家机关的占11.5%,到科研单位的占6.7%,到国有企业的占11.8%,到部队的占1.98%,录取为研究生的占26.67%。流向图如下:

2、从毕业生就业的地区流向上看,我校2003年毕业生大多数留在了山东省,占我校本科毕业生的74.23%,出国的毕业生占2.77%,到北京、上海、广东和天津的毕业生占14.62%,到西部各省就业的占2.02%。